Das Analogiemodell und die generative Grammatik der Farbe

Zur Genese der Farben

Eckhard Bendin

Das Analogiemodell der Farbe (AMC)

Literatur Bendin, E. (1992a) Neues Analogiemodell der Farben – Eine Studie. In: Wissenschaft und Fort- schritt. 42 (1992) H.3, S.135 -136 und 3. US

Bendin, E. (1993) Über Beziehungen der Ausdrucks- werte von Farben und Formen. Ein Beitrag zur Analogie-Forschung.In: Wiss. Z. Techn. Univers. Dresden 42 (1993) H. 1. Seite 28-33

„…So spricht die Natur hinabwärts zu anderen Sinnen, zu bekannten, verkannten unbekannten Sinnen; so spricht sie mit sich selbst und zu uns durch tausend Erscheinungen;… …diese Natursprache auch auf die Farbenlehre anzuwenden, diese Sprache durch die Farbenlehre, durch die Mannigfaltigkeit ihrer Erscheinungen zu bereichern, zu erweitern, und so die Mitteilung höherer Anschauung unter den Freunden der Natur zu erleichtern, war die Hauptabsicht…“ J. W. v. Goethe, Farbenlehre1810, Vorwort zum Didaktischen Teil

Überall begegnen uns Analogien. Nicht selten finden wir Strukturen oder Gestalten, die derart einander ähneln, dass wir unwillkürlich Zusammenhänge vermuten. Wir denken dabei vielleicht an übereinstimmende Prinzipien oder ähnliche Bedingungen der Entstehens. Verblüffend ist auch, dass uns dieses Phänomen auf Betrachtungsebenen begegnet. die auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun haben. z. B. Entsprechungen zwischen Mikro- und Makrozuständen der Materie, zwischen Natur- und Kunstformen oder Sachverhalten in unterschiedlichen Bereichen der Natur- Geistes- und Sozialwissenschaften. Z.B. zeigt ein Beugungsmuster, das bei der Streuung von Elektronen an einem Kristallgitter entsteht, eine auffällige strukturelle Übereinstimmung mit der grafischen Darstellung von Primzahlen im 64-Eck. Wenn uns auch derartige Beobachtungen nicht immer gleich zu theoretischen Schlussfolgerungen führen, bewirken sie meist kreative Fragestellungen und fördern Intuition und Imagination.

Arbeiten von Goethe und Matthaei, Wertheimer, Metzger, Rausch und Arnheim, Matjuschin, Kandinsky und Gerstner, Anschütz, Kayser, Loef, Sündermann u.a. bildeten Ende der 80er Jahre die Grundlage und den Ansatzpunkt für Untersuchungen, die sich hinsichtlich der Farbe auf Analogien, d.h. auf analog erscheinende Verhältnisse und Entsprechungen richteten.

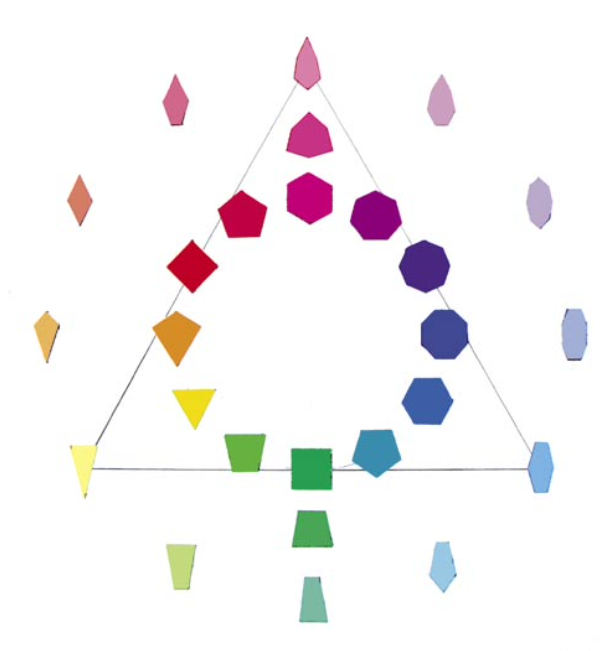

In einem mehrdimensionalen Anschauungsmodell, dem ,,Analogie-Modell der Farbe“, sollte das Gleichnishafte der Farbe aufbereitet und nachvollziehbar werden. Dazu galt es, zunächst die Erkenntnisse und Probleme der besonders häufigen Korrelationen zwischen visuellen, haptischen und auditiven Sinnesmodalitäten zu untersuchen. Zunächst aber boten sich die naheliegende Korrelationen auf der visuellen Betrachtungsebenen an, insbesondere zwischen Farb- und Helligkeitsverhältnissen sowie zwischen Farben und Formen (Kontur, Richtung, Lage, Figur etc.).

Nach Untersuchungen auf dieser Ebene wurden zu Beginn der 90er Jahre erste Zusammenhänge modelliert. Den Modellen zur Farbton- und Helligkeitsdifferenzierung, zu Ausdruckswerten von Farben und Formen sowie zu Farbe und Prägnanztendenz (Bendin 1991, 1992a und b, 1993,1994a und b), folgten bis etwa 2001 – nur zum Teil veröffentlicht – weitere Ausarbeitungen, die dem Entwurf eines Analogie-Tests dienten, einem Arbeitsinstrument, mit dessen Hilfe differenzierte Untersuchungen zur ‚Farb- Disposition‘ von Testpersonen möglich wurden (Bendin 1998a,1999a und b). Aus den Daten des ‚Color-Dispositions-Tests‘ (CDT) konnten Aufschlüsse auch für das spezifisch analoge Empfinden der Testpersonen gewonnen werden. Auf Ergebnisse jenes Tests und den ihm zugrunde liegen- den ‚Kontrastindex‘ wird im zweiten Teil des Buches näher eingegangen. Die entwickelte Farbenordnung des Analogiemodells diente einerseits als Grundlage für den Test, andererseits sollte der Test auch zur Validierung und Verfeinerung der An- nahmen des Analogiemodells führen. Die Absicht, Modell und Test voranzubringen, wurde nicht nur durch erste aufschlussreiche Testergebnisse gestützt, sondern auch durch die Einsicht in Untersuchungen der Synästhesieforschung (u.a. Werner 1966, Rader 1979, Cytowic 1989 und 1995, Behne 1991 und 1998). Aufgefaßt als ‚offenes System‘ bedarf das Modell der Erweiterung und Abrundung in weiteren Wahrnehmungs- und Erkenntnisebenen.

Besonders in den traditionellen Künsten Musik und Architektur ist das analoge Denken bis heute lebendig. Der enge Zusammenhang von Natur- und Kunstformen vor allem mit mathematischen Strukturen wie Kreisgeometrie und Trigonometrie wird in Ausdrucks- und Harmonielehren ablesbar. Die gleichnishaften Proportionsentsprechungen zwischen menschlichem Körper und architektonischen Strukturen zeugen ebenso wie die tradierte Auffassung, Architektur sei „eingefrorene Musik“, von einem derartigen Verständnis.

Im Kontext sinnlicher Wahrnehmung vermag auch Farbe immer wieder eine analoge Rolle zu übernehmen, ja vielleicht gebührt ihr sogar durch die ursprüngliche Bindung an das Phänomen Licht eine Sonderstellung. Bereits die Terminologie verweist auf Analogien zu Tönen. Klängen, Düften. Unsere Wahrnehmungsleistungen Hören und Sehen, wie auch unsere Geschmacks-, Geruchs-, Temperatur-, Tast- und Bewegungsempfindungen sind ohne- hin physiologisch eng gekoppelt. Wenn wir eine Farbe beispielsweise als passiv. leise, lauwarm. süßlich und trocken empfinden, zeigt dies nicht nur unser Assoziations- oder gegebenenfalls Synästhesievermögen, sondern auch, dass es in der Ordnung und Struktur bestimmter Variablen unserer Wahrnehmung ein hohes Maß prinzipieller Entsprechung gibt. wie z. B. zwischen Ton- höhe und Helligkeit, Lautstärke und Sättigung, oder zwischen Farbton, Temperatur und Dynamik.

Aber auch in der Differenzierung nur einer Sinnesmodalität – dem Sehen, mit seinen Qualitäten wie Helligkeit, Farbe, Textur, Form, Richtung, Lage usw. – werden wesentliche Zusammenhänge erlebbar. gibt es immer wieder Hinweise auf strukturelle Übereinstimmungen. Ausdruck jener Erfahrungen ist auch die häufige Annahme, dass es für die Erscheinungen allgemeine Algorithmen ihrer Entwicklung gibt, einfache Wesens- und Bildungskräfte bzw. Wirkprinzipien. wie wir sie in Philosophie und Mathematik rational zu erfassen oder in der Kunst zu veranschaulichen suchen.

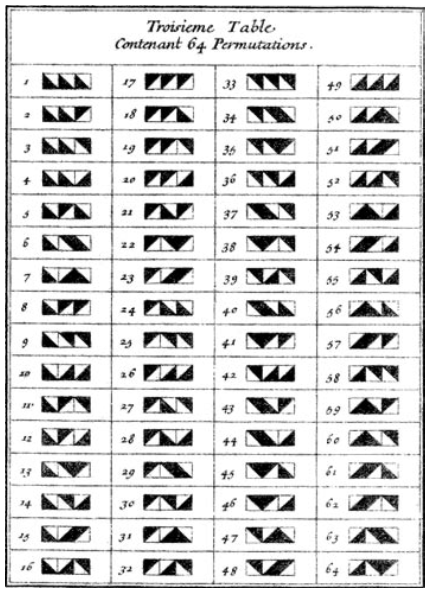

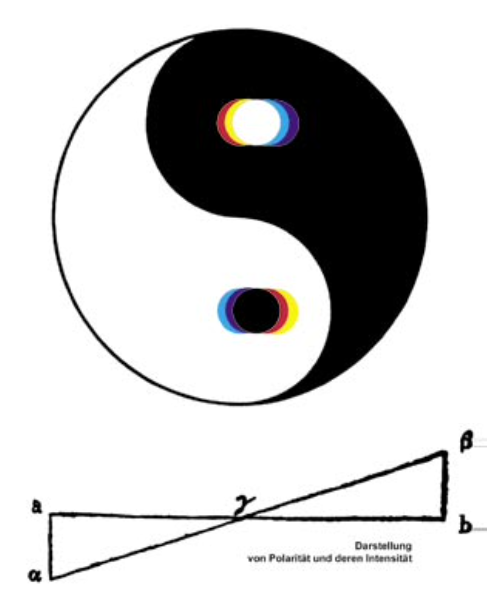

Die Frage nach elementaren Prinzipien oder gar einer umfassenden Weltformel wird immer wieder neu gestellt und ist so alt wie die Menschheit. Davon künden überlieferte Denkmodelle. Eines der ältesten ist das „I Ging“, das chinesische „Buch der Wandlungen“, das ausgehend von der Polarität der Wesenskräfte Yin und Yang in 64 .,Bildern“ kombinatorisch eine differenzierte Struktur aufbaut, die einer genialen ‚Weltformel‘ zu folgen scheint. Der jener

Struktur zugrundeliegende binäre Code ist sowohl in der genetischen Erbsubstanz als auch im Periodensystem der chemischen Elemente nachgewiesen..

Modellhafte Anschauung dieser Art kann uns Wesentliches offenbaren: Ausdruck und Struktur eines Ganzen sowie Art und Zusammenhang seiner konstituierenden Teile. Sie zeigt uns oft differenzierte Entwicklungsreihen, deren ständiger Wandel aus kombinatorischer Variation entsteht. In einem Beispiel aus der 1 Hälfte des 18. Jahrhunderts ergeben sich 64 verschiedene Muster infolge Vertauschung nur weniger Elemente (Abb. I.5.02). Diese Permutationsgruppe können wir als ein frühes Beispiel für die heutige Gruppentheorie ansehen, welche Systeme von Dingen mit gemeinsamen Eigenschaften mathematisch beschreibt.

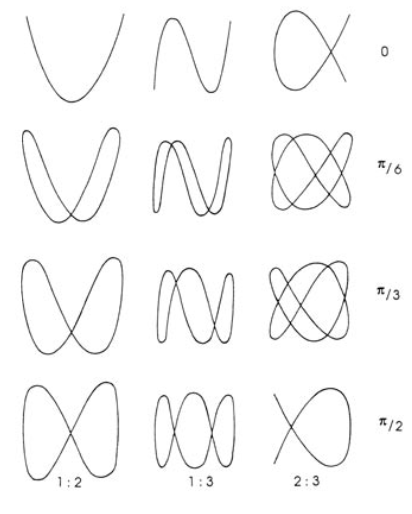

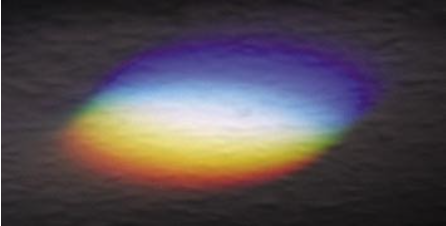

Den Zusammenhang variabler Qualitäten in einem System offenbaren beispielsweise auch die als Resonanzbilder von Ouarzsandkörnern entstehenden „Klangfiguren“ nach Chladni oder die durch zusammengesetzte Pendelschwingung bzw. auf einem Oszillografen als Ausdruck der variablen Überlagerung zweier Sinusschwingungen erzeugten „Lissajous-Figuren“ (Abb. I.5.03). Auch das Licht offenbart sich uns in Bildungen, die die differenzierte Struktur eines Ganzen zeigen, den generativen Zusammenhang verschiedener Qualitäten. In der Farbe teilt sich ein einheitliches, komplexes Wesen unseren Sinnen mit. Wie ein Gleichnis voller Entsprechungen kann es zusätzlich Bedeutungen erlangen.

Obwohl die Analogieforschung in zahlreichen Untersuchungen sich um Klärung bemüht hat, fehlen bis heute immer noch mehrdimensionale Anschauungsmodelle, die uns jenes Gleichnishafte der Farbe komplex vermitteln könnten, auch wenn es wegweisende Arbeiten zu einzelnen Ebenen gegeben hat, wie z.B. ‚Die Formen der Farbe‘ von Karl Gerstner (1986). hinsichtlich der Farbe-Form-Korrelation.

Zur Ebene 1

Farben und Helligkeitsverhältnisse

Da dieses Verhältnis im nächsten Kapitel im Zusammenhang mit der ‚Generativen Grammatik der Farbtöne‘ eingehend behandelt werden soll, werden hier nur Problematik und Ausgangspopsition kurz angesprochen.

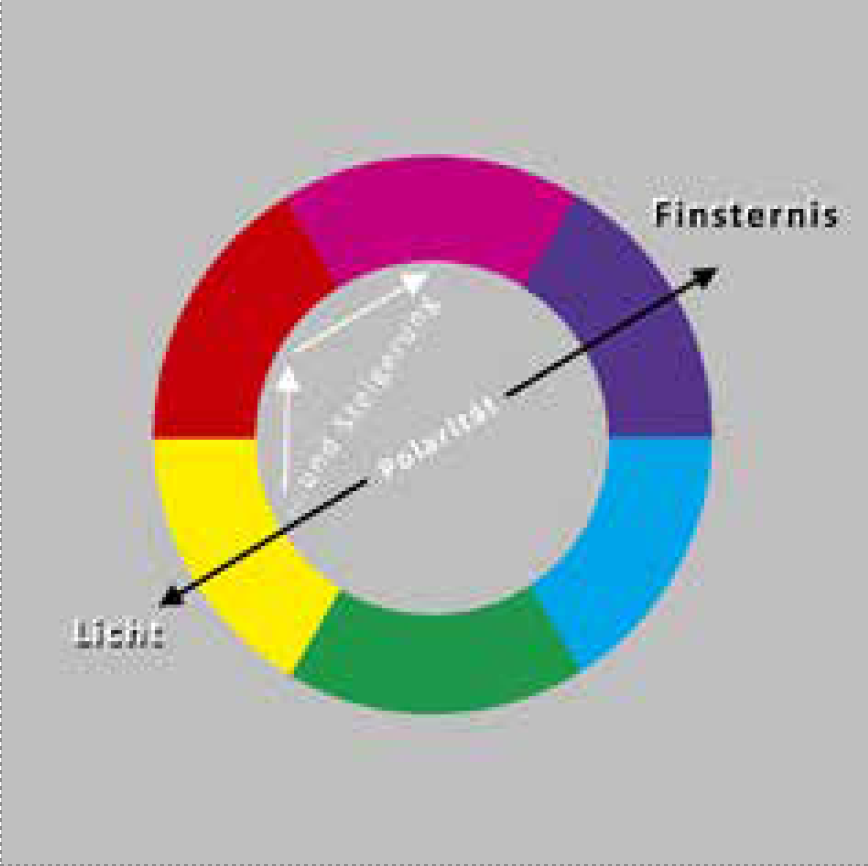

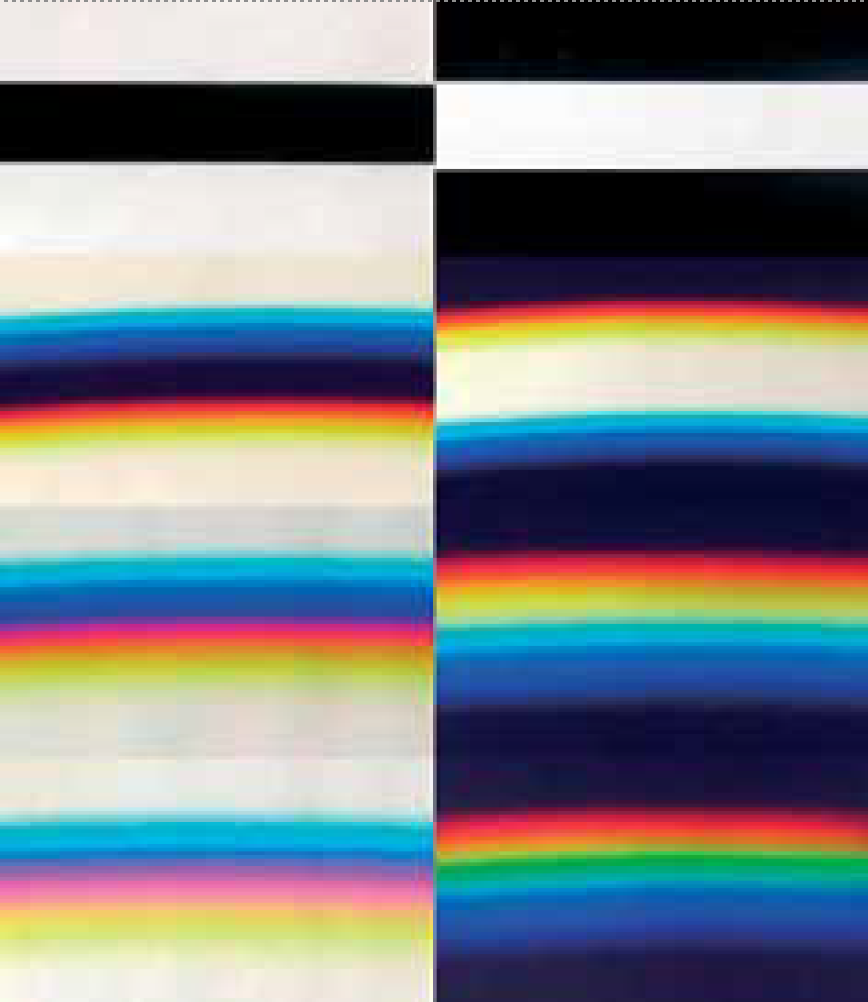

Das Verhältnis von Farbe und Helligkeit bewegt seit Goethe die Gemüter und scheidet sie in zwei Lager. Goethes Beobachtung der farbigen Säume, die an den Kanten unterschiedlich heller Flächen entstehen, wenn wir durch ein Prisma schauen (Kantenspektren), veranlaßte ihn zur Kritik an Newtons Dispersionstheorie und zum Entwurf einer eigenen, gegensätzlichen Theorie. Dabei ging er von der farberzeugenden Wirkung eingeschobener Trüben zwischen Licht und Finsternis als Polaritäten aus. Goethe beobachtete bei der optischen Verschiebung der Bilder stufenartig sich überlagernde Flächen, die als aufhellende bzw. verschattende Schleier den jeweils hellen oder dunklen Grund überziehen. Dass ihm die fundamentale Bedeutung der Aufhellung und Verschattung des Grundes für die Theorie der Farbe bewusst war, zeigt schon die Bezeichnung „Urphänomen“ hierfür und schließlich auch seine Anordnung der Farben im Kreis, in dem auch der Helligkeitswechsel jenen Ausdruck findet, wie er uns tatsächlich in jedem Spektrum, sowohl im Beugungs- und Dispersionsspektrum als auch in den Kantenspektren, begegnet. Die der Farbkreisordnung zugrunde liegenden Anschauungsfälle der Kantenspektren sind besonders geeignet, das Hervortreten der Farbe beim Zusammenwirken von Licht und Finsternis, als „Taten und Leiden des Lichts“ zu verinnerlichen. Es wird offensichtlich, dass Helligkeitsverhältnisse und Farbe stets korrelieren und wie Geschwister gemeinsamen Ursprung haben.

Das Analogiemodell der Farbe nimmt zu allererst auf jenes den Farben eigene Helligkeitsphänomen Bezug. Jedem Farbton ist neben seiner für ihn charakteristischen

Färbung auch eine bestimmte Helligkeit eigen. Wir sprechen deshalb von der Eigenhelligkeit als der typischen Helligkeit eines Farbtones bei maximaler Sättigung in seiner Erscheinungsweise als Körperfarbe. Wir nennen diese Farbtöne nach Ostwald ‚Vollfarbe’ und deren Eigenhelligkeit nach Rösch auch ‚Relativhelligkeit’.. Einen Maßstab für die Helligkeit bietet uns die gestufte Grauskala zwischen den Polen Weiß und Schwarz, die man auch als ein Bild unterschiedlicher „Intensitäten“ bzw. „Trübungen“ zwischen den Polen verstehen kann.

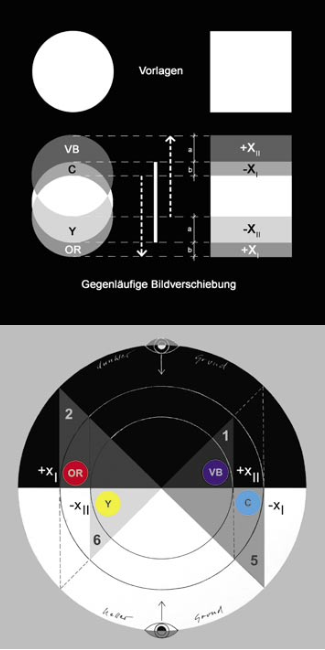

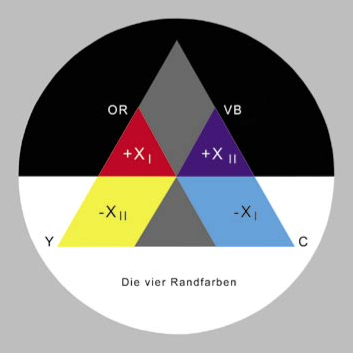

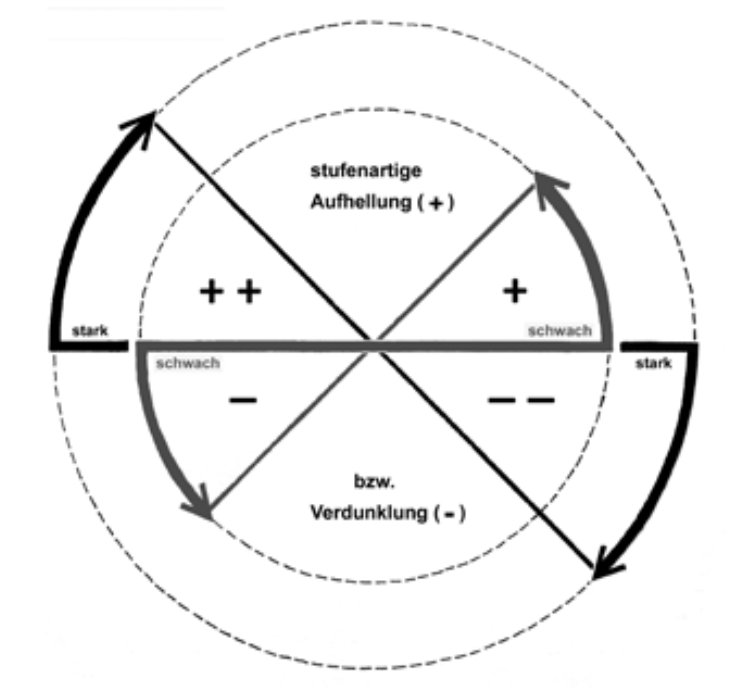

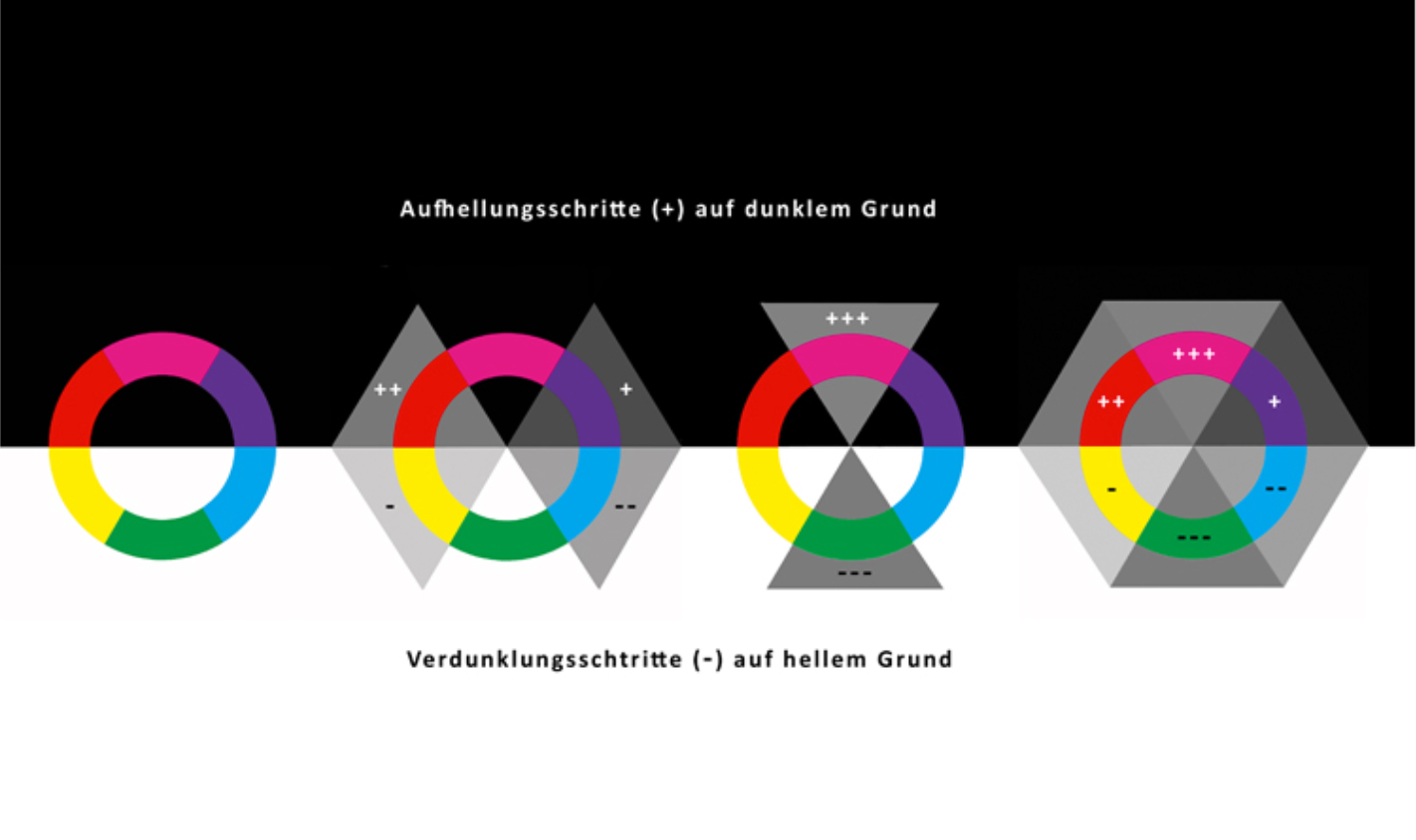

Die Helligkeit scheint in unserer Wahrnehmung eine besondere, sinnesübergreifende Rolle zu spielen. Nach synästhetischen Untersuchungen von Werner steht sie bei den sogen. ‚Intersensoriellen Dimensionen‘ an erster Stelle, gefolgt von der Intensität, Dichte und Rauhigkeit (Werner 1966). Jene Dimensionen bilden ‚Brücken’ zwischen verschiedenen Sinnesmodalitäten durch gemeinsame, übergreifende Bezugspunkte für analoge Zuordnungen. Für das Analogiemodell der Farbe spielen aber auch die uns bekannten Interferenzerscheinungen an Wellen eine orientierende Rolle. Sie zeigen bei Überlagerung sowohl Verstärkungs- als auch Auslöschungseffekte. Ähnliches finden wir in selbsterzeugten Mustern aus Rückkopplungseffekten einfacher Impulse, den Variationen eines einfachen Algorithmus. Wenn wir die Verstärkungs- und Auslöschungseffekte näher betrachten, ist festzustellen. daß die Entwicklungen stufenartig verlaufen. Wir sprechen deshalb auch von Verstärkungen und Abschwächungen 1. und 2. Ordnung und kennzeichnen damit den Intensitätszuwachs bzw. -verlust von Stufe 1 zu Stufe 2. Ganz ähnlich kann man sich auch die Verhältnisse vorstellen. die zur Bildung farbiger Erscheinungen führen. Erinnern wir uns an Goethes Beobachtung, dass unterschiedliche Trüben auf hellem oder dunklem Grund das Urphänomen spezifischer Färbung hervorrufen. Stellt man sich nun Aufhellung und Verschattung bei denKantenspektren als entgegengerichtete Vektoren unterschiedlicher Intensität auf hellem oder dunklem Grund vor, so erkennen wir leicht die gesetzmäßige Verknüpfung der vier Randfarben aus der Kombination der jeweiligen Grund-Qualität mit den Intensitätsstufen und Wirkrichtungen zu vier gesetzmäßig verschiedenartigen Fällen, die sich in einem Vektorschema veranschaulichen lassen (Abb.I.5.06). Jenes Schema, das an die Darstellung von Schwingungsbewegungen in der Trigonometrie erinnert, stellt den Grundansatz dar für einen kombinatorischen Nachweis der Generation auch aller weiteren Farbtöne.

I.5.05 Graureihe (Ausschnitt)

Zur Ebene 2

Farben, Vokale, Töne und Klänge

Menschliche Stimme und Sprache. ebenso die in ihnen durch Schwingung und Resonanz erzeugten Geräusche, Laute und Töne, können sehr unterschiedlich „gefärbt“ sein. Die akustischen Ergebnisse der komplex zusammengesetzten Schwingungen erscheinen uns nicht nur laut oder leise bzw. hoch oder tief sondern auch hell oder dunkel. weich oder hart bzw. stumpf. spitz oder scharf. Das Repertoire unserer elementaren Stimmlaute, der Vokale, zeigt uns schon eine stufenartige Zuordnung, in der eine Mitte zwischen den Polen Hell und Dunkel deutlich wird.

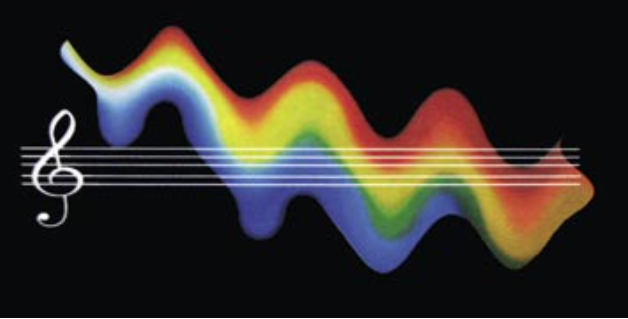

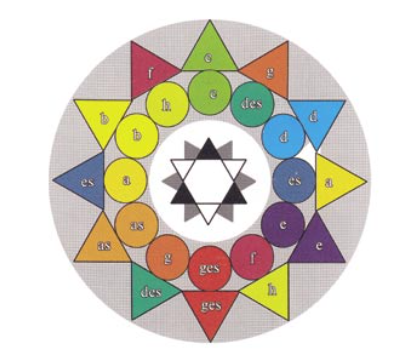

Wenn wir weiterhin die musikalischen Tonbeziehungen betrachten und von Kreis und Spirale als Grundfiguren ausgehend harmonikale Aspekte und Intervalle unter- suchen, finden wir exakte geometrische und trigonometrische Zusammenhänge und erkennen die kombinatorische Struktur eines Ganzen, das in seiner Harmonik eine unerschöpfliche Variabilität des Aus- drucks ermöglicht. Die dynamische Ton- und Intervallstruktur wird in spiralförmiger Anordnung besonders anschaulich. Die logarithmische Tonspirale ist komplexer Ausdruck einer mathematischen Bestimmung der diatonischen und chromatischen Intervalle (Abb. I.5.08).

Angesichts dieser Ordnung drängen sich unwillkürlich Parallelen zur Struktur der Farbtöne auf und nicht erst seit Newton war man versucht, Farben und Töne zu vergleichen und anschauliche, modellartige Entsprechungen zu finden. Spekulationen über Zuordnungen von Farbskalen und Tonleitern lassen sich weit

ins Altertum hinein verfolgen. Mithilfe von Zahlenverhältnissen gab es der Überlieferung nach bereits bei den Indern und Persern, Chinesen und Arabern, Ägyptern und Juden entsprechende Vergleiche. Im Laufe der Geschichte von Musik und bildender Kunst haben Theoretiker und Praktiker versucht, Ausdruck und Wirkung des akustischen und visuellen Materials zu analysieren, zu intensivieren und zu verbinden. Die besonders in Romantik und Expressionismus fortwirkende Tendenz zum Gesamtkunstwerk, der Verknüpfung von Ausdruckspotentialen der Musik, Architektur und Malerei, sowie mit den Tendenzen der Moderne zur Abstraktion führte zu aufschlußreichen analytischen 67 und synkretischen Bestrebungen im Werk von Musikern und Malern, von Philipp Otto Runge bis zu Wassily Kandinsky und Paul Klee in der bildenden Kunst oder von Richard Wagner bis zu Arnold Schönberg und Anton Webern in der Musik. Diese Bestrebungen gingen einher mit der wissenschaftlichen Etablierung von Synästhesieforschung und Psychoanalyse, Psychophysik und Gestaltpsychologie sowie einer besonders in den 20er Jahren intensiven Farbe-Ton-Forschung (Georg Anschütz u.a.) bis zur heutigen Nutzung metaphorischer Elemente in der Musik- bzw. Kunsttherapie.

In die 70er und 80er Jahre fallen wichtige Arbeiten beispielsweise von Carl Loef sowie Karl Hörmann. Letzterer schuf empirische Grundlagen für Unterricht und Therapie hinsichtlich des Zusammenhangs von Musikwahrnehmung und Farbvorsstellung, (Loef 1974, Hörmann 1982). Inzwischen gibt es kombinierte Farben- und Musiklehren, wie die von Dobretzberger und Paul, die unter Ausnutzung analoger Verhältnis- se interessante Neuansätze zu einer musikalischen Didaktik bieten (D. u.P. 1993).

Hinsichtlich des raumzeitlichen Geschehens, der melodischen Verläufe, des Klanggeschehens und des rhythmischen Geschehens gibt es eingehende Untersuchungen wie die von Hans Sündermann und Berta Ernst, in denen durch Übersetzung in Gebärden und andere visuelle Strukturen verblüffende Entsprechungen zum geläufigen Ausdrucksrepertoire in Grafik, Malerei, Plastik und Architektur nachgewiesen werden (Sündermann u. Ernst 1981). Jene Entsprechungen von musikalischer und visueller Reizkonfiguration sind vor allem aus gestaltpsychologischer Sicht Bestätigung für ein allgemeines Wirken übergeordneter Prinzipien unserer Wahrnehmung. Auch die umfangreiche Analyse der Zusammenhänge von Licht und Schall sowie der Sinnesmodalitäten Hören und Sehen, die Marina Linares 2003 vorgelegt hat, bestätigt, daß es sowohl auf der physikalischen als auch physiologischen und psychologischen Ebene viele Parallelen gibt. Die auditiven und visuellen Ereignisse weisen sowohl auf der Reiz- und Erregungsebene als auch auf kortikaler und kognitiver Ebene Gemeinsamkeiten auf. So finden sich bereits „Analogien zwischen den Licht- und Schallwellen, die bei komplexen Reizmustern ähnliche Eigenschaften und Strukturen aufweisen“ (Linares 2003, 116).

Darüberhinaus unterliegen auditive und visuelle Ereignisse gleichermaßen hierarchischer Organisation sowohl auf sinnesphysiologischer als auch höher kognitver Ebene. Bereits auf sensorischer Ebene folgen die Strukturierungen dabei offensichtlich sowohl bottom-up- als auch top-down-Vorgängen, die wie im Falle der Gestaltgesetze auf übergeordnete Konzepte und Schemata verweisen.

Wie eng die auditive Ebene mit der visuellen verknüpft ist, zeigt auch das Beispiel des ‚Alphabet plastique‘, das der Maler Auguste Herbin 1942 als universellen Code zur Verschlüsselung von Buchstaben mit Farben, Formen und Tönen schuf, die er für seine Bildtitel nutzte. Für Herbin waren Farben das Resultat ‚ätherischer Kräfte“ (Abb. I.5.10.)

Das Modell „Modus Coloris“ von Florian Yurjew ist ein Beispiel, wo Farben und Formen in den Zirkel der Töne und Tonarten analog eintreten (Yurjew 1961) Abb. I.5.11

Zur Ebene 3

Farben und Formen

Das Verhältnis von Farben und Formen läuft ähnlich wie bei Tönen, Klängen und Farben auf analoge Beziehungen der semantischen Potentiale, d.h. ihres Ausdruckspotentials hinaus. Da es sich hierbei um zwei Qualitäten nur einer Sinnesmodalität handelt, sollte man annehmen. die Sache wäre relativ einfach. Doch zeigen alle Versuche, dass die Frage nach einem „gemeinsamen Nenner“ schwieriger ist. In unserer Wahrnehmung sind Farben und Formen ständig simultan verknüpft. Die meisten Sehdinge bieten uns beide Informationen, also Farbe und Form. Dadurch wird der Eigenwert „Farbe“ nur selten bewusst. Wir empfinden Farbe eher als ein Attribut der Form. Sie liefert uns oft zusätzliche Informationen über die Form, z. B. über deren Entwicklungszustand, wie beim Reifegrad einer Frucht, oder sie ist uns als Möglichkeit der Unterscheidung und Individualität von „Uni-formen“ willkommen (Abb. I.5.12). Wir empfinden die Beziehung zwischen Farbe und Form meist dann als ,.stimmig“, wenn sie unserer natürlichen Erfahrung bzw. Erwartung entspricht. Dasselbe gilt offenbar auch für Farbzusammenstellungen.

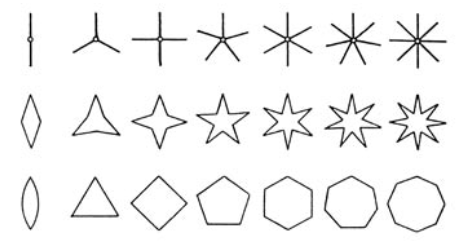

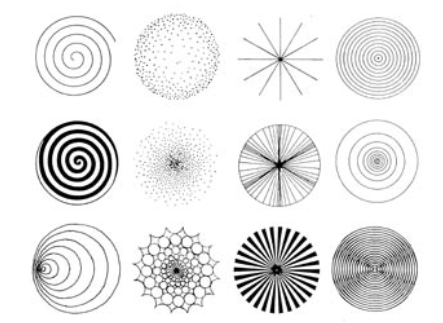

Ein anderes Problem ist die Komplexität von Konfigurationen. Es ist ein großer Unterschied. ob wir nur die Verlaufsfigur, z. B. die Kontur eines Kreises, betrachten oder eine der variablen Strukturen der Kreisfläche. Hier zeigt sich innerhalb nur einer Gestalt große Ausdrucksvariation (Abb. I.5.14). Vielleicht lässt sich die Situation mit der Ausdrucksvariation von Farbnuancen im farbtongleichen Dreieck vergleichen. Sie bilden eine Gruppe mit Übereinstimmenden und kontrastierenden Eigenschaften.

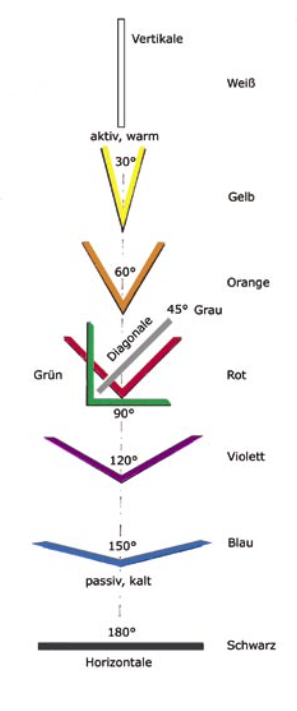

Wenn wir die Struktur der Formenwelt mit der der Farbe vergleichen. fällt auf, dass in beiden stufenartig Entwicklungsreihen gebildet werden können, deren Ausdruckspotentiale sich von Stufe zu Stufe wandeln. Dabei gibt es weitgehende Übereinstimmung in der Dynamik. Sowohl bei Farben als auch Formen sprechen wir von aktiven, neutralen und passiven Qualitäten, gibt es mehr oder weniger eindeutige Fälle. Dies kann man jedoch immer nur mit Blick auf das Ganze, das System, vergleichen. Bekannt sind hier vor allem die Zuordnungen Kandinskys zu Winkeln und adäquaten Flächenfiguren geworden (Kandinsky 1912/1973), die u.a. von Gerstner aufgegriffen und zu einem schlüssigen System geführt wurden (Gerstner 1986).

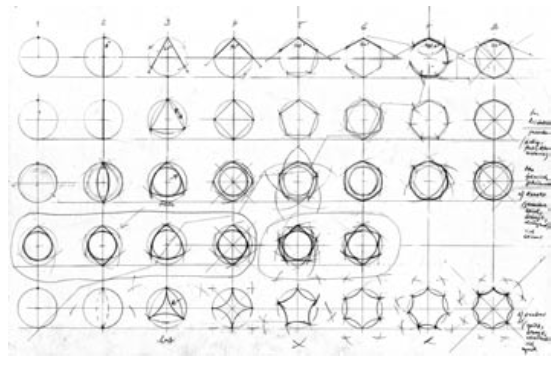

I.5.15 Ausschnitt systematischer Reihenbildungen Arbeiten zum AMC (1990)

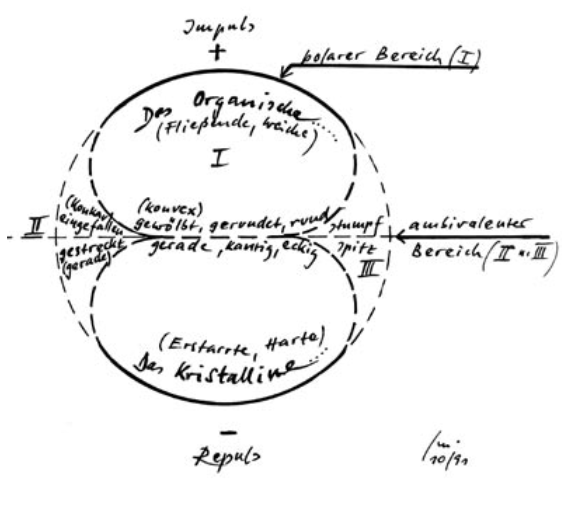

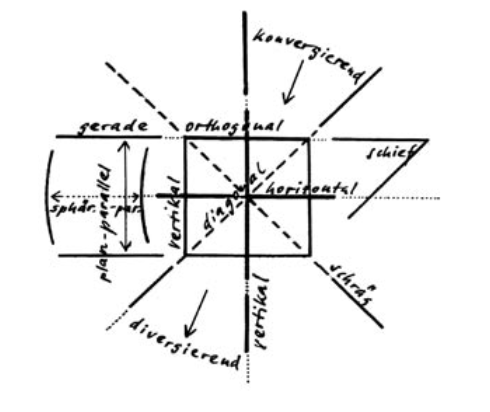

Um zum Typologischen zu gelangen, ist es hilfreich, die Welt der Formen zunächst topologisch zu betrachten. Für das AMC dienten dazu systematische Untersuchungen und Modelle, die von der üblichen Einteilung der Formen in die beiden großen Lager des Kristallinen und Organischen ausgehen (Abb.I.5.16). Insbesondere Verlauf, Spannung und Lage der Konturen entscheiden über deren Zuordnung zu Form-Entwicklungsreihen (Abb.I.5.15), wo- bei es viele Figuren gibt, die sich nicht eindeutig, sondern mehrdeutig (ambivalent) verhalten. Auch die Größe und Lage von Winkeln spielt hierbei eine wichtige Rolle. Für die Voruntersuchung waren außerdem die Prinzipien der Gestaltwahrnehmung grundlegend. Dabei galt dem noch immer vernachlässigten Verhältnis von Gestaltprägnanz und Farbe besondere Aufmerkasamkeit. Das Prägnanzproblem wird in den Kapiteln 5 und 6 im zweiten Teil des Buches noch eingehend behandelt.

Mitte: Verlaufsmodell Strecke/Kontur

Unten: Richtungs- u. Lagemodell

lm Analogiemodell der Farbe wurde zunächst versucht, vom Farbordnungsschema ausgehend, eine oder mehrere Entwicklungsreihen aus Flächenfiguren zu finden, die ähnlich generativ verknüpft sind wie die Farben im Farbtonkreis. Die Konturwinkel sowie deren Lage erschienen hierbei maßgebend. Die als Farbe- Form-Kontinuum I dargestellte Reihe aus rein kristallinen Figuren (1.5.17) wirkt in sich stimmiger als die alternative Reihe, an der organische und kristalline Figuren beteiligt sind (I.5.18). Durch Überlagerung der jeweils gegenüberliegenden Figuren wurde versucht, deren Gemeinsamkeiten und Abweichungen zu erfassen (hier nicht dargestellt). Dabei zeigt sich, daß der Gegensatz manchmal nur aus einer Lageänderung (Drehung oder Drehspiegelung) resultiert, sich aber auch in Formencharaktere und Fülle (Flächeninhalt) äußern.

Es muss auch noch einmal auf die große Ausdrucksvariation innerhalb nur einer Grundfigur hingewiesen werden (Abb.I.5.14). Durch unterschiedliche Binnengliederung können sich andere Interpretationen ergeben. Wie die veränderbare Ausdrucksskala im Antlitz des Menschen würde auch jede neue Binnen-Konfiguration den Ausdruck einer Flächenfigur verändern und damit natürlich auch veränderte Konnotationen zu Ausdruckswerten der Farbe.

I.5.17 Farbe-Form-Kontinuum I : Nur Kristalline Figuren (1993)

Zur weiteren Ausformung des AMC

Als Instrument zur weiteren Ausformung des Analogiemodells wurde 1997 ein Testverfahren zur Ermittlung von Assoziationen und Präferenzen entwickelt, das ebenfalls im zweiten Teil des Buches vor- gestellt wird. Mit seiner Hilfe lassen sich zunächst Helligkeits- und Farbpräferenzen erfassen und persönliche ‚Kontrastprofile‘ darstellen. Diese bieten Aussagen über die ‚Farbdisposition‘ und das jeweils aktuell vorliegende „Kontrastniveau“. Dem CDT liegt das Ordnungsschema des Analogiemodells (AMC) zugrunde. Im Gegensatz zu anderen Testverfahren wird nicht nur die Farbtonpräferenz ermittelt, sondern auch ein komplexes Profil, das Auskunft gibt über die aktuellen Intervall-, Akkord-, Helligkeits- und Sättigungspräferenzen des Probanden. Das Verfahren eignet sich zu detaillierten Untersuchungen in der Kontrast- und Harmonieforschung, der Experimentellen Ästhetik sowie als praktische Analysemethode bei bestimmten farbgestalterischen Aufgaben. Vorbereitet und beabsichtigt ist auch die Ausweitung des Tests auf eine Erfassung von Präferenzen für Flächenfiguren (Formcharaktere) sowie auf die phonetisch-visuelle Ebene, z.B. auf Farbkonnotationen zu Vokalen und Diphthongen.

Wir können die Welt der Farbe, insbesondere den Zirkel der Farbtöne, als ein Gleichnis auffassen. Das Phänomen Farbe kann sinnbildhaft auch für all jene Dimensionen und Qualitäten stehen, die der Vielfalt unserer Sinneswahrnehmung andersartig erwachsen. Hierzu zählen neben den vornehmlich visuell wahrnehmbaren Qualitäten Helligkeit, Textur, Form und Lage ebenso Qualitäten der Bewegungs-. Temperatur- und Tastempfindung, als auch unserer Gehör-, Geruchs- und Geschmackswahrnehmung. Was uns dabei analog erscheint, sind vor allem auffällige strukturelle Übereinstimmungen der Differenzierung und Ordnung ihrer Qualitäten. In jeder Modalität und Empfindungsdimension ergeben sich geschlossene Systeme von Variablen, welche durch das anteilig wechselnde Verhältnis von Identität und Kontrast der Merkmale bestimmt sind.

So differenzieren sich Qualitäten stufenartig in Entwicklungsreihen und verhalten sich zueinander etwa wie Großeltern, Eltern, Kinder und Enkel oder Freunde, Bekannte. Fremde oder Feinde. In der Polarität von Alt und Jung oder Freund und Feind kommen sowohl Spannweite und Vielfalt des jeweils Ganzen zum Ausdruck, aber auch die prinzipielle Verbundenheit und Einheit aller Teile. Diese ähnlichen Strukturen, denen wir begegnen, dürfen uns jedoch nicht zu oberflächlichen Gleichsetzungen verführen. Sehen und Hören etwa oder Farbe und Ton sind nicht austauschbar, sondern not- wendig verschiedenartige Sinnesleistungen und -qualitäten, die sich bedingen und im Sinne eines „common sense“ kooperativ verhalten. In ihrer Art bilden sie aber stets ein vollständiges Qualitätsspektrum, ein „Ganzes“, polarisierend und vermittelnd aus. Der generative Algorithmus der Verknüpfung und die strukturelle Ordnung sind das eigentlich Übereinstimmende, Austauschbare. Zum Verständnis jener strukturellen Analogien übernehmen die simultaner Wahrnehmung, die ‚intersensoriellen Dimensionen’, eine Lotsenrolle.

Als offenes System bedarf das Modell weiterer Ausformung. Dazu könnte auch das genannte Verfahren zur Ermittlung von Konnotationen und Präferenzen beitragen. So versteht sich das Analogiemodell der Farbe als ein aufklärender Hintergrund, auf dem Bildungs- und Wesenskräfte für uns deutlicher hervortreten. Obwohl es der Ausformung und Anreicherung in manchen Ebenen bedarf, kann es vielleicht aber schon als Baustein eines imaginären Metasystems wirken, eines Denkmodells der Analogien, in dem Licht und Farbe sich als zentrale, verbindende Größen darstellen. Das Modell soll unter anderem dazu beitragen, daß wir Farbe nicht nur als Phänomen in uns aufnehmen, sondern im Kontext von Wahrnehmung und Gestaltung als Kraft und wirkendes Zeichen.

I.5.20 Farbkonnotation zu Lage und Winkeln (1993)

Generative Grammatik der Farbtöne

Literatur Bendin, E. (1994a) Über Farbton-und Helligkeitsverhältnisse. Ansätze zu einer generativen Grammatik der Farbe. In: Wiss. Z. Techn. Univers. Dresden 43(1994),H.5, S. 43-47

„…und so entsteht eine Sprache, eine Symbolik, die man auf ähnliche Fälle als Gleichnis, als nahverwandten Ausdruck, als unmittelbar passendesWort anwenden und benutzen mag….“ J .W.v. Goethe , Zur Farbenlehre 1810 Didaktischer Teil, Vorwort.

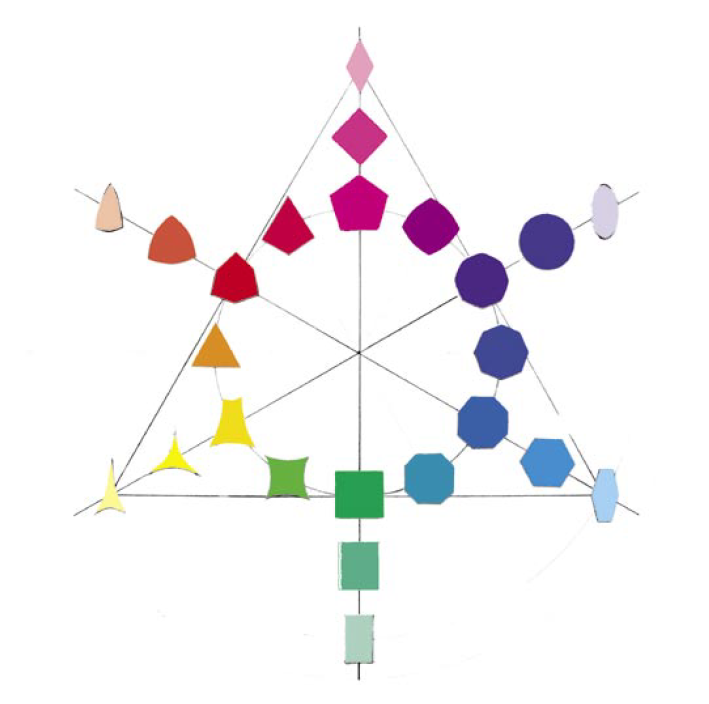

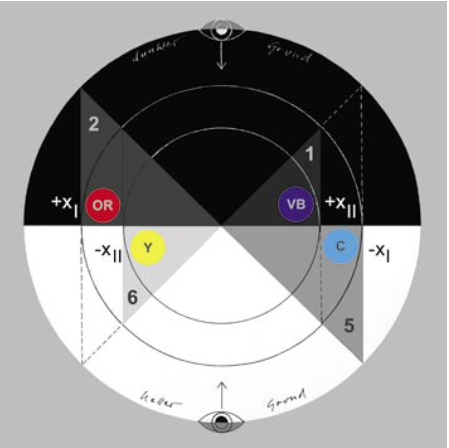

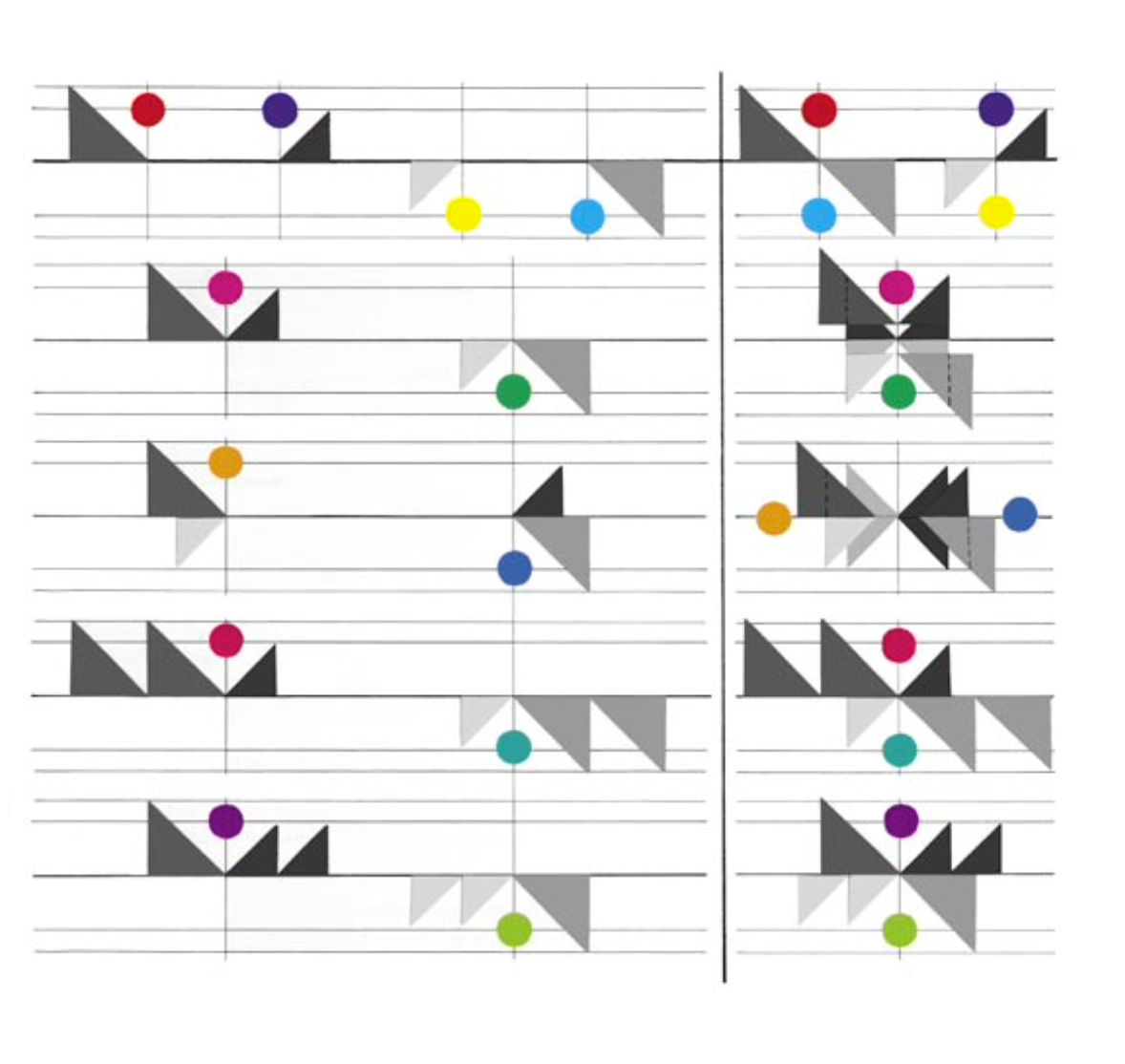

Aus phänomenologischen Unterschieden der sog. Randfarben (Kantenspektren) wird ableitend eine ,,Generative Grammatik der Farbe“ entwickelt. Die anschauliche Methode einer genotypischen Beschreibung der Farben soll ein besseres Verständnis für das Werden und den Zusammenhang der Farben schaffen. Die generative Grammatik der Farbe veranschaulicht die Ausgangsbedingungen unterschiedlicher Farberscheinungen und zeigt dabei deutlich innewohnende mathematisch-kombinatorische Gesetzmäßigkeiten. Es wird ein flächiges Modell vorgestellt, welches die zwölf chromatischen Elementarfälle differenziert ausweist, ordnet und klassifiziert sowie in Beziehung zueinander setzt (z. B. gegenfarbig). Das Besondere jedes Falles bzw. Paares wird dabei in analoger Weise durch eine entsprechende Figuration bzw. Konfiguration ausgedrückt.

Die Phänomenologie der Farbe kennt nach Rupprecht Matthaei neben Ausgeprägtheit und Temperatur die Helligkeit als drittes, gesichertes „Attribut“ der Farbe (Matthaei 1933). Gemeint ist die Eigenhelligkeit der Farbe, welche allerdings als eine niveau- abhängige und durch Simultanstellung bedingte, relative Größe aufzufassen ist. Für das Verständnis der Beziehungen von Farbtondifferenzierung und Helligkeits- eindrücken erscheint daher in erster Linie eine phänomenologische Sicht geboten. Nachfolgend werden vier grundlegende Ansätze und Schritte zu einer generativen Grammatik der Farbe vorgestellt Als ‚generativ‘ wird etwas ‚die Zeugung Betreffendes‘ bezeichnet und insofern stellt sich zunächst die Frage nach einem einfachen Wirkprinzip und Algorithmus, der Differenzierungen und Mannigfaltigkeit schafft. Die Natur bevorzugt Einfachheit und wir erkennen an vielen Sachverhalten, daß bereits aus der Polarität eines einfachen binären Codes wie 0 und 1 oder + und – Mannigfaltigkeit erwachsen und komplexe Strukturen hervorgehen können.

1. In der Beantwortung der Frage nach einer hinreichenden Repräsentation der Farbgesamtheit durch eine bestimmte Art und Anzahl von Farbtönen liegt deshalb der erste Ansatz. Jeder visuelle Wahrnehmung ist in ein gegensätzlich erscheinen- des Verhältnis eingespannt, in die stets wirkende Polarität von Licht und Finsternis. Sie bewirkt die Differenzierung von Hell und Dunkel und manifestiert sich in den Extrempositionen Schwarz und Weiß als stärksten Ausdruck jener Polarität. Die Helligkeitsdifferenzierung erscheint uns zunächst eindimensional und begrenzt und läßt sich linear durch graduelle Aufhellungen bzw. Verdunklungen oberhalb unserer Wahrnehmungsschwelle stufen. Als Repräsentant wird allgemein die empfindungsgemäß gleichabständig gestufte ‚Graureihe‘ nach dem Weber-Fechnerschen Gesetz angesehen, die Wilhelm Ostwald 1916 auf dieser Grundlage als Erster strukturierte.

Die achromatischen Empfindungen bilden den ‚Grund‘, auf dem sich die chromatischen wahrnehmungsmäßig abheben. Nach Goethes generativem Ansatz könnte man aber auch sagen, daß sie sich an diesem Grund und dessen Polarität entwickeln. Goethe hat dies bekanntlich an vielen Naturerscheinungen untersucht und zur Demonstration der Wirkprinzipien auch die prismatischen Randfarben herangezogen. Darauf gründet sich auch die hier vorzustellende generative Grammatik.

Wenn man zunächst aber, wie Young, Helmholtz und Maxwell es einst getan haben, alle chromatischen Empfindungen aus der Farbe selbst durch Mischung her- vorgehen lassen will, so gleicht dies auf den ersten Blick einem zweiten Schritt, der vor dem ersten getan wird. Doch ist dies angesichts der Möglichkeit, hierdurch auch alle achromatischen Empfindungen zu erzeugen, durchaus legitim. Wenn man chromatische oder achromatische Empfindungen aus Grundfarben ableiten will, so genügen dazu nicht zwei, sondern die Mindestzahl ist drei, von denen keine durch

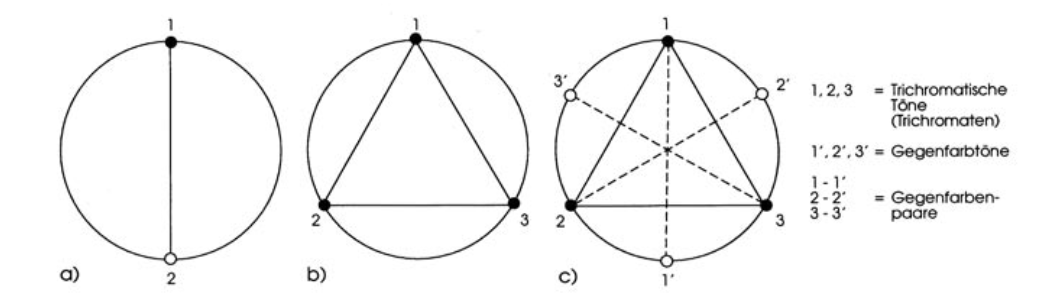

Mischung aus den beiden anderen ableitbar sein darf. Dies kann man sich leicht an der Kreisgeometrie klarmachen. Eine in die Kreisfigur eingeschriebene Fläche ist nur durch mindestens 3 Punkte realisierbar, denn 2 Punkte vermögen nur eine Strecke zu schaffen, einen Durchmesser oder eine Sehne beispielsweise (Abb.I.6.04). Dadurch werden zwei grundlegende Prä- missen zur Differenzierung der Farbgesamtheit bereits anschaulich: a) die Gegenfarben-Voraussetzung b) die trichromatische Voraussetzung.

I.6.04 Kreisschema mit zwei und drei gleichabständigen Orten / Elementares Modell der Differenzierung

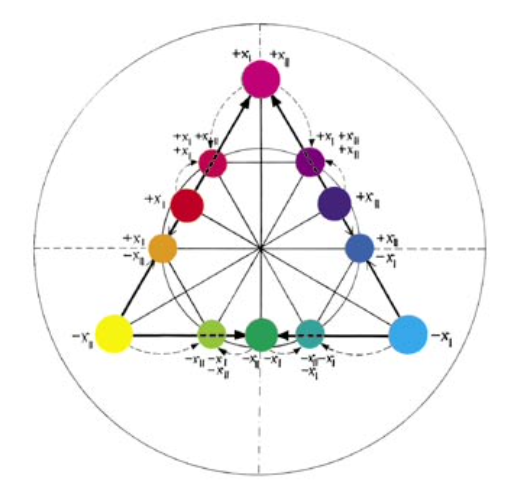

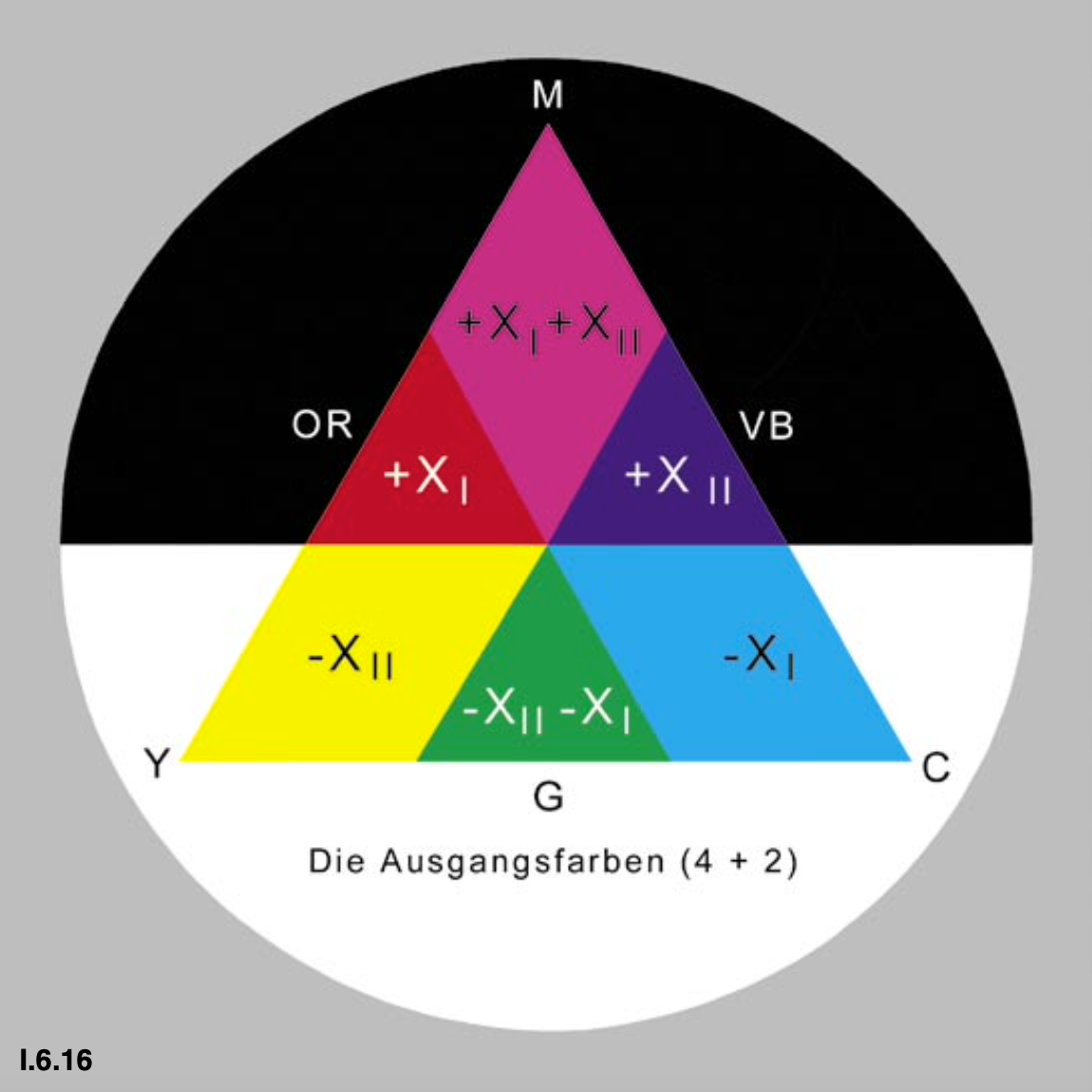

Die Kopplung beider Prämissen ergibt ein Sechs-Farbton-Modell als elementarste Repräsentation der Farbgesamtheit (Bild I.6.04 c). Die dazu in Bild I.6.05 unter a dargestellten prinzipiellen Mischmöglichkeiten zeigen, dass nur der Mischvorgang B eine chromatische Differenzierung her- vorruft, aus dem sich zunächst drei Gegenfarben und je nach weiterer Mischung entsprechende Zwischentöne bilden. Die Vorgänge A und C hingegen zielen auf achromatische Werte, tragen also nicht zur Farbtondifferenzierung bei. Neben diesen Mischungen (unter b dargestellt) ist auch der gegenläufige Mischvorgang von den relativ dunklen Ausgangsfarben OR, VB und G zu den im Gegensatz dazu aufgehellt wirkenden Farbtönen Y, C und M dargestellt (additives Dreieck).

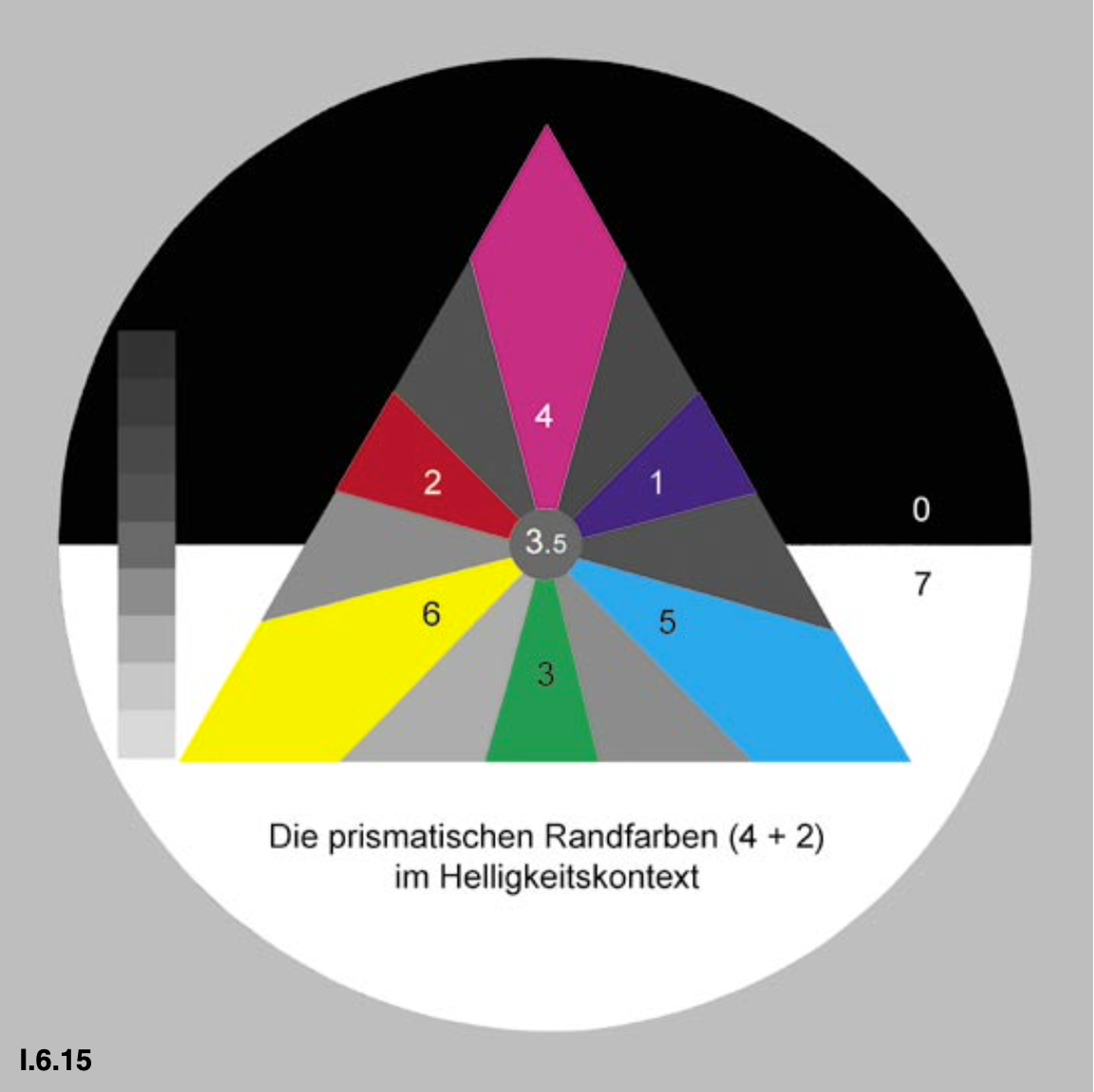

Diese Logik wurde der generativen Grammatik in Form eines elementaren, gleichseitigen Farbendreiecks zugrunde gelegt (Abb. I.6.06). Das Dreieck weist als Eckpunkte die Farbtöne Gelb. Cyanblau und Magentarot aus, deren mittlere Mischungen die Farbtöne Orangerot, Violettblau und Grün ergeben. Bei weiterer Differenzierung bildet sich ein „innerer Zirkel“ aus. Aus 6 gleichabständigen Durchmessern des Umkreises hervorgehend, schließt er ein Sechseck ein. dessen Ecken die Orte weiterer sechs Farbtöne markieren, so daß aus der Durchdringung von Dreieck und Kreis eine Struktur von 12 ausgezeichneten Orten entsteht (Seitenlänge a des Dreiecks / Kreisradius r = a/3).

I.6.07 Das Helligkeitsmodell des AMC

2. Neben der kombinatorisch-geometrischen Basis liegt der generativen Grammatik zweitens ein phänomenologischer Vergleich der Farbton- und Helligkeitsverhältnisse zugrunde. Am Anfang steht auch hier die Frage nach Art und Anzahl der Farbtöne, diesmal jedoch zur hinreichenden Repräsentation der elementaren Empfindungsqualitäten sowie der grundlegenden optischen Bildungen (z.B. Spektren oder Polarisationserscheinungen). In dieser Hinsicht zeichnen sich im Farbton- Kontinuum zunächst bestimmte Farbtöne und Farbtonpaare gegenüber anderen aus, Es sind dies Gelb, Rot, Blau und Grün als- sogen. ‚Grundempfindungen‘. Gabelt man zwischen diese Vier mittige Empfindungen ein, kämen Orange, Violett, Blaugrün (bzw. Grünblau) sowie Gelbgrün (bzw. Grüngelb) als Derivate, d.h. ambivalent erscheinende Empfindungen hinzu.

Ähnlich wie die vier Grundempfindungen, besitzen drei andere Farben einen bio- 76 psychologischen Hintergrund. Orangerot, Violettblau und Grün gelten als sogen. ‚Augenprimärfarben‘, weil man sie mit der Selektionsleistung der drei Rezeptortypen (Zapfen) in Verbindung bringt, deren Empfangsbereiche jenen drei Empfindungen zugeordnet werden. Gewissermaßen bionisch aus diesen Vorgängen abgeleitet wurden die heutigen Basisfarben RGB für TV, Monitore und LEDs. Allen gemeinsam ist, dass ihr Zusammenwirken unter der Bedingung eines dunklen Grundes (Dunkelraum) zu Aufhellungen führt.

In Umkehrung dieses Prinzips erreichten drei helle Basisfarben ebenfalls technisch besondere Bedeutung: Gelb, Magentarot und Cyanblau, die Ausgangsfarben für alle Druck- und Kopiertechnologien, seit einigen Jahrzehnten auch für die Bestückung von Schulmalkästen genutzt. Diese hellen Basisfarben eignen sich zur Nutzung besonders auf hellem Grund (Hellraum), da sie In ihrer Mischung wie Filter wirken und das Ergebnis verdunkeln.

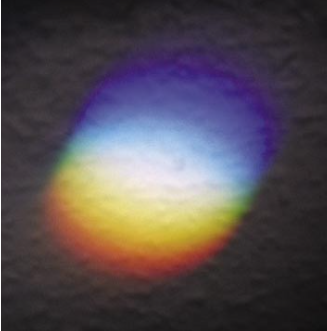

Besonders eindrucksvoll und in ihrer Erscheinung prägnant, wiederholbar und nachhaltig können aber die sogen. ‚Randfarben‘ (Kantenspektren) den Gesamtzusammenhang jener sechs Farben auf hellem bzw. dunklem Grund veranschaulichen, wozu nur ein Prisma und entsprechende Vorlagen nötig sind. Hierbei zeigen sich Gelb und Orangerot sowie Violettblau und Cyanblau stets als paarige, prägnante Gruppen, mit denen infolge Überlagerungen auch die Erscheinungen Grün und Magentarot (sowie durch Spiegelung auch Blau und Orange) generativ in Verbindung stehen.

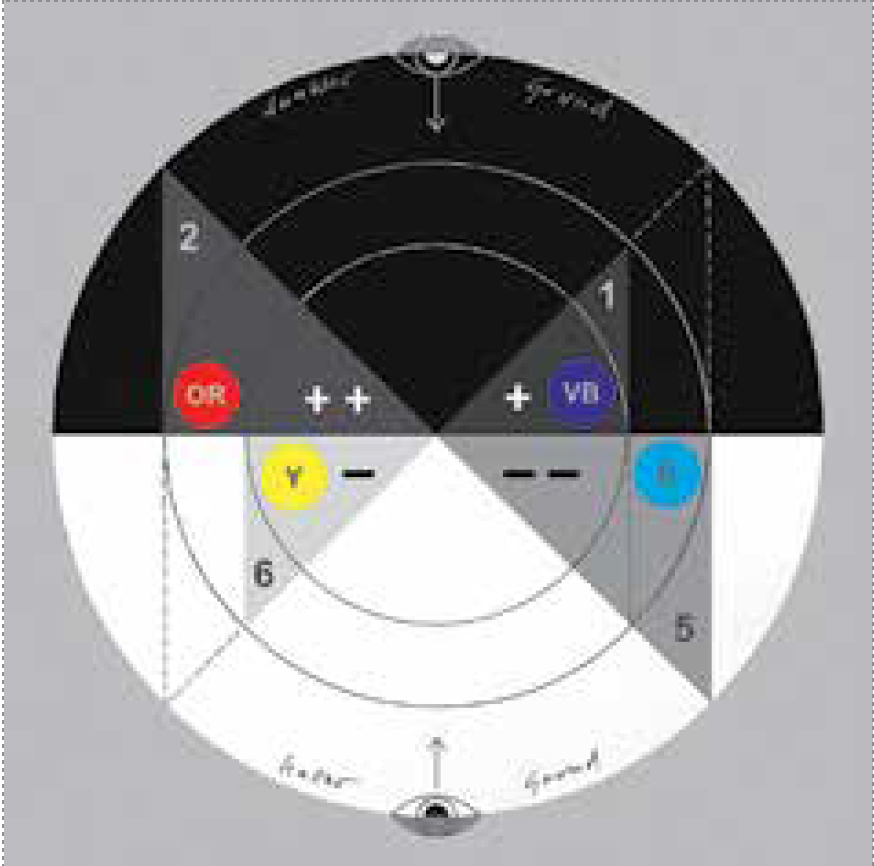

Die derart ausgezeichneten Farbtöne und Paarungen ergeben insgesamt eine Gruppe von 12 Tönen, die eine hinreichende Repräsentation der Farbmannigfaltigkeit erwarten lassen. Die Gruppe kann der beschriebenen Dreieck-Kreis-Struktur zu- geordnet werden, die auf einem bipolaren Grund in Gestalt eines schwarz-weiß- geteilten Grundkreises liegt. Der geteilte Grund veranschaulicht die Grundbedingung der Wahrnehmungssituation, die als Verhältnis zwischen dem aktiven Auge und der jeweiligen Beleuchtungssituation alternativ besteht. Die beiden grundsätzlichen Fälle werden durch Schwarz und Weiß repräsentiert. Anders ausgedrückt, der helle Halbkreis veranschaulicht die Situation des Hellraumes, der dunkle Halbkreis dagegen die des Dunkelraumes. Im Hellraum schaut das Auge auf einen hellen Grund, im Dunkelraum dagegen auf einen dunklen.

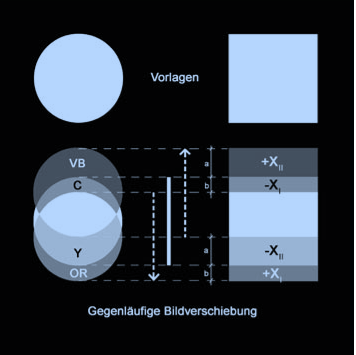

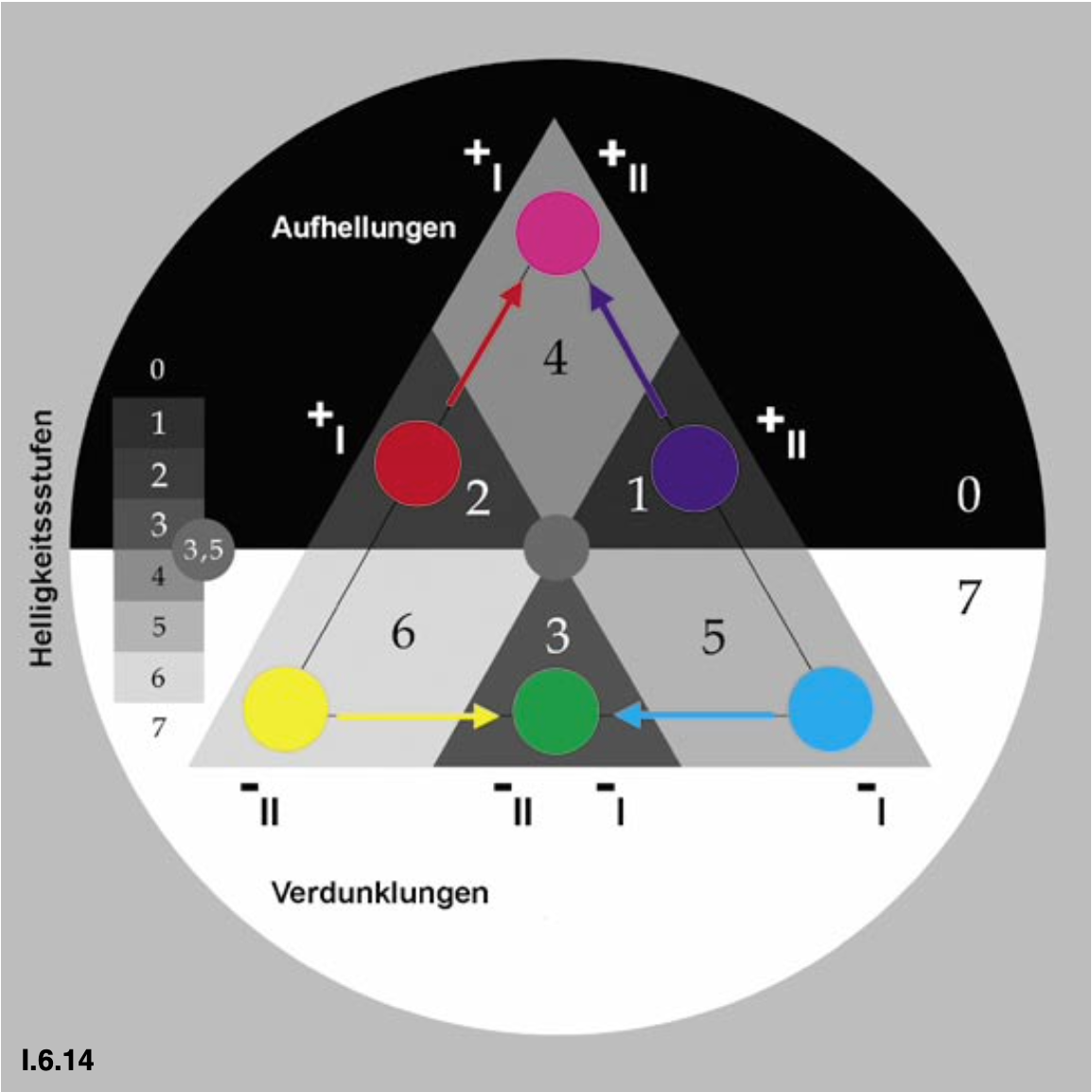

3. Der eigentliche Schlüssel zum Verständnis aber liegt in der phänomenologischen Untersuchung der Kantenspektren, insbesondere in den hierbei charakteristischen Intensitätsstufen von Verstärkung und Abschwächung in Abhängigkeit zum jeweiligen Helligkeitsniveau des Grundes, auf dem die Randfarben gesehen werden. In einem Schema zu Goethes Ableitung der Kantenspektren hat Matthaei „… die Bilder eines weißen Quadrats gegeneinander seitlich verschoben, um die Überlagerungen deutlich zu machen“, von denen Goethe in seiner Neben- und Doppelbild- Theorie ausging (Matthaei 1971). Abb. I.6.08 soll dies auf eine andere Weise prinzipiell veranschaulichen, wobei hier eine Gegenläufigkeit der Bewegung sowie eine Abdunklung (-) und Aufhellung (+) in zwei Intensitätsstufen (1. und 2. Grades) deutlich gemacht werden, wie sie auch in der Abb. I.6.07 schon veranschaulicht wurde. Diese Bewegung erweist sich als gegenläufige Schaukelbewegung, wie wir sie auch im Polaritätsschema von Johann Wilhelm Ritter finden (siehe Abb. I.6.03) Durch das ,,Vektorschema“ (Abb. I.6.10) wird die Differenzierung der vier elementaren Randfarben aus jener Abhängigkeit noch anschaulicher charakterisiert. Die mit unterschiedlichen Vektoren dargestellten zwei Intensitätsstufen der Polarität bilden vier elementare Fälle der Helligkeitsdifferenzierung und damit die spezifischen Indikatoren der Farbtondifferenzierung.

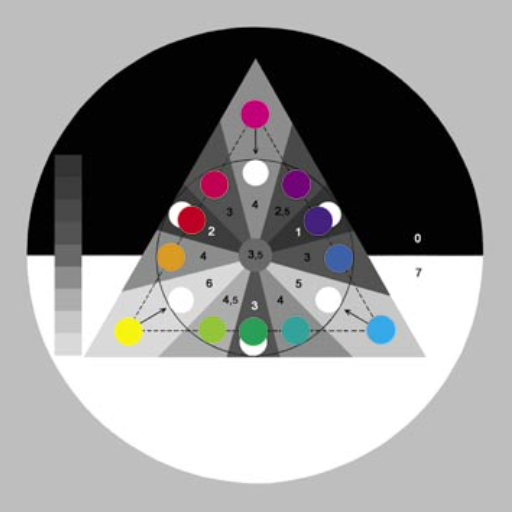

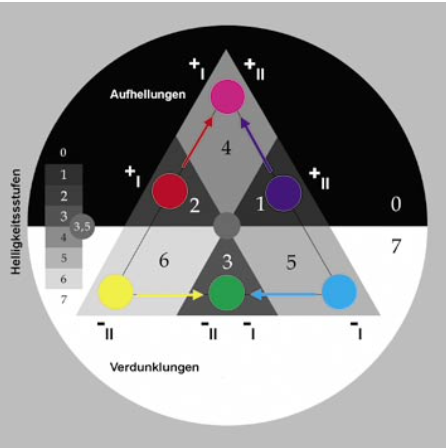

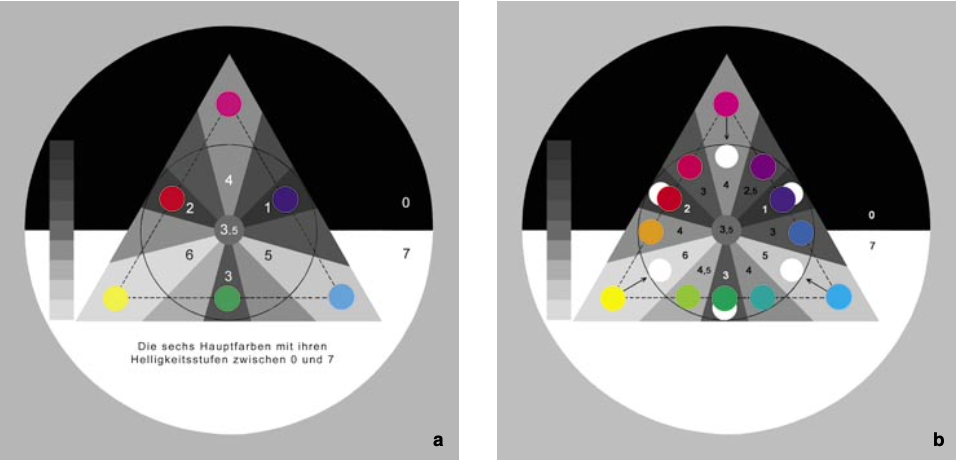

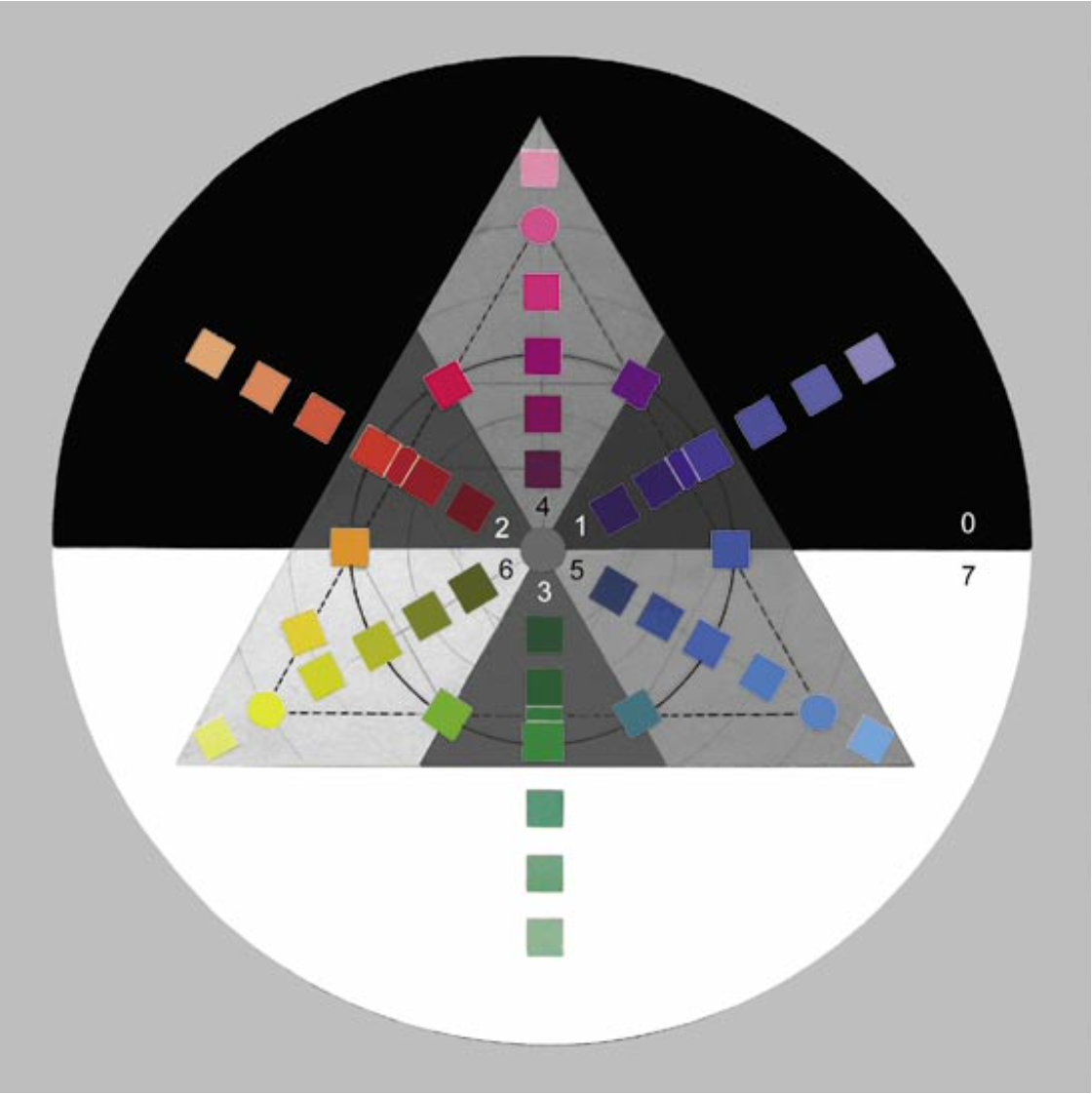

Für den Vergleich der Farbton- und Helligkeitsverhältnisse bilden zunächst die sechs Basis-Farbtöne des elementaren Dreiecks den Ausgangspunkt. Im Basisschema (Abb.I.6.11) sind die Unterschiede der Eigenhelligkeit von dunkel nach hell durch die Rangfolgeziffern 1 bis 6 ausgedrückt. Bezugsgrößen hierfür sind die Grund- Helligkeiten 0 = Schwarz und 7 = Weiß. Bei der getroffenen Anordnung bilden gegenüberliegende Felder die Summe 7 und als Mittelwert 3,5, d. h. „mittleres Grau“. Die Rangfolgenziffern stellen keine absoluten Werte dar, sondern geben nur die Relation der Reihenfolge der Helligkeitsstufung zwischen 0 und 1 an (Abb. 1.6.12 a). Der fortschreitenden Differenzierung durch Mischung der benachbarten Basistöne entsprechen die „rechnerischen Mischungen“. Aus der Addition und Mittlung der Rangfolgenziffern der benachbarten Ausgangsfarbtöne folgt die Rangfolgenziffer für den jeweiligen Zwischenton, z.B. 2 (Grün) + 4 (Cyanblau) = 6, sowie 6 : 2 = 3 (Blaugrün).

Auch für diese Zwischenwerte bestätigt sich die Regel: Summe der Gegenpaare = 7; arithm. Mittel = 3,5. Aus der Rangfolge und den Mittelwerten ergibt sich der in der Abb. I.6.12 b dargestellte Zusammenhang mit auffällig rhythmischer Struktur.

Die seitliche lineare Ordnung jener Helligkeiten nach der erarbeiteten Rangfolge vermittelt durchaus den Eindruck eines gleichabständigen Kontinuums. Zudem zeigt sich eine Hierarchie der Gegenfarbenpaare G-M in vertikaler Achsenstellung und O-B in horizontaler Achsenstellung.

Die sechs Paare erscheinen in symmetrischer Ordnung als Variablen einer konstanten Größe. Sie unterscheiden sich in der „Helligkeitsspannung“ stufenartig von- einander, bleiben in der Summe bzw. dem Mittel ihrer Helligkeiten aber annähernd konstant. Die Helligkeiten komplementärer Töne verhalten sich dabei umgekehrt proportional, ähnlich wie sich die ,,Helligkeitsspannung“ eines Paares zu seiner „Farbspannung“ verhält. Hierdurch zeigt sich deutlich, dass die Helligkeitsrhythmik einer strengen, mehrschichtigen Gesetzlichkeit unterliegt.

Der im elementaren Farbdreieck liegende Kreis enthält schließlich die 12 empfindungsgemäß gleichabständig gestuften Farbtöne, bezeichnet als „vermittelter Farbtonkreis“. Die Bezeichnung verweist auf die ausgleichende Vermittlung der Eigenhelligkeit der sechs Basis-Farbtöne des entstandenen Zwölftonkreises durch ,,Her- anziehen“ der Ecktöne Gelb (Y), Cyanblau (C) und Magentarot (M) von außen (Abdunklung) bzw. der Mitteltöne Violettblau (VB), Grün (G) und Orangerot (OR) nach außen (Aufhellung). Abb. 1.6.20

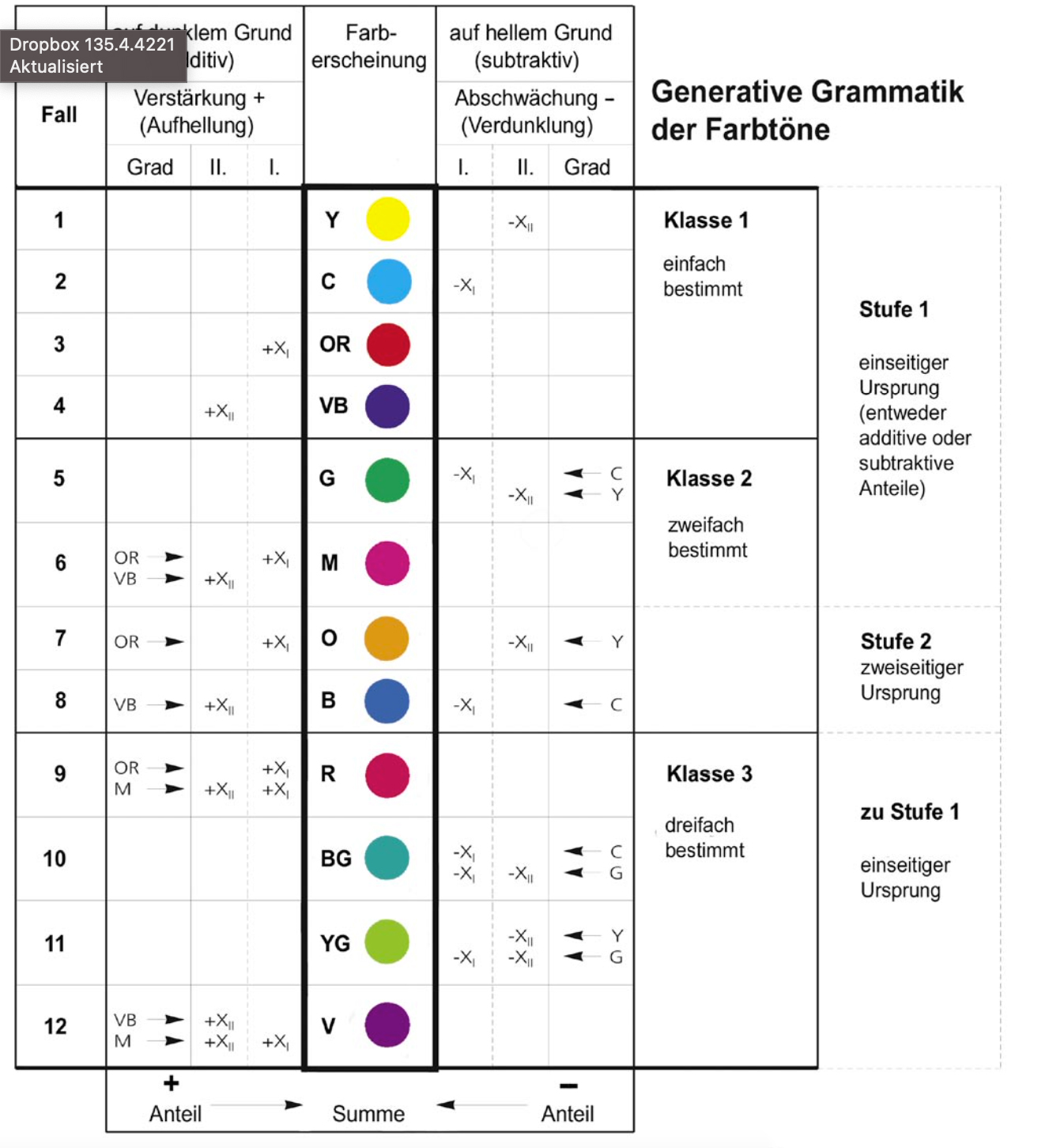

In der Tabelle (Abb. I.6.13) ist die kombinatorische Verknüpfung der vier ausgezeichneten Fälle zur chromatischen Differenzierung der zwölf prägnantesten Farbtöne aufgelistet. Die zuvor bereits angesprochene Hierarchie der Gegenfarbenpaare wird auch in der Klassifikation deutlich. Im Ergebnis finden wir für das Zwölftonmodell

drei Farbklassen nach Art der Bestimmung (einfach, zweifach oder dreifach bestimmt) sowie zwei Stufen nach Art des Ursprungs (einseitiger und zweiseitiger Ursprungs, bezogen auf den hellen bzw. dunklen Grund).

Ausgehend von den auf dem Kreis liegenden Farbtönen können jeweils radial nach außen hellklare Abstufungen sowie nach innen dunkelklare oder getrübte Abstufungen nach Grau zugeordnet werden, deren kreisförmige Erweiterungen jeweils zu wertgleichen Farbkreisen abgestufter Qualität führen können. Der Farbenstern des AMC zeigt diesen Ansatz (Abb. I.6.18).

Schließlich wird in Abb. I.6.19 der Versuch dargestellt, die zwölf aus dem Vektorschema resultierenden Fälle und deren Paarungen wie Noten oder Silben gleichnishaft in Gestalten vorzuführen.

Angesichts der eng verwandten, doch aber hinreichend alternierenden, charakteristischen „Farbgestalten“ kann man mit Recht von einer ‚Generativen Grammatik der Farbe‘ zu sprechen. Die spiegelsymmetrischen Verhältnisse der Farbgestalten verweisen auf den bereits vorgetragenen möglichen Zusammenhang von Schwingungsmustern und Farbtondifferenzierung. Dazu veranlassen uns auch die strukturellen Analogien zu den Konfigurationen zusammengesetzter Schwingungen. Sowohl gleichgerichtete als auch senkrecht auf- einander stehende Schwingungen zeigen generativ verbundene Gestalten (stehende Wellen, Sägezahnschwingungen, Lissajous-Figuren), denen die ‚Farbgestalten‘ des Analogie-Modells sehr nahe kommen.

Zu Goethes Farbkreis als Ausdruck der Farbgenese aus Licht und Finsternis

Eine Ergänzung und Anschauungshilfe zur generativen Grammatik des Analogiemodells (AMC)

Zu Polarität, Trübe, Urphänomen und Steigerung

Prismatische Randfarben an Hell-Dunkel Grenzen

Vollständiger Beitrag zum Download:

Verantwortung liegt bei dem Urheber des Beitrags Eckard Bendin